※このページは「so that 構文が「目的」「程度」「結果」の意味になる理由 (接続詞②)」からの抜粋です。

so that構文は、↓のように「程度」「結果」「目的」を表す表現があります。

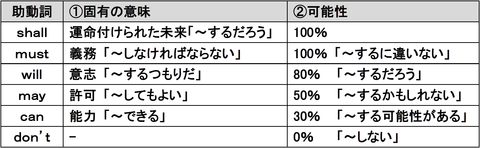

このうち「目的」については、that節の中で助動詞(can、may、will)を使うという特徴があります。

例 Please speak louder so that everyone can hear you.

目的:みんなに聞こえるように、もっと大きい声で話しなさい。

助動詞が使われる理由は、助動詞の後のV(動詞の原形)はまだ行われていないことを示すためです。どういうことかというと、ここで使われる助動詞はcan、may、willの3つですが、canは「~する可能性がある」(30%)、mayは「~するかもれない」(50%)、willは「~するだろう」(80%)で、いずれもまだ行われていない動作がこの後行われる可能性を示しています(下表参照)。

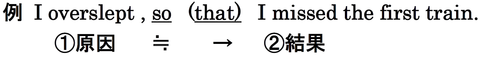

soは「≒」です。例えば「そのように」は「既にあるイメージがあって、それとほぼ同じ→「そのように」となります。つまり、「あるイメージ≒そのように」。(soについては詳しくはこちら)そこから、「soの前の文≒soの後の文」となり、意味的につながりがあることが示されています。

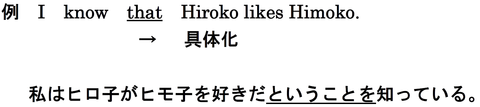

そして、thatが「→」のイメージとして置かれることで、出来事の起こった順番が「①soの前の文(大きい声で話せ)→②soの後の文(みんなに聞こえる)」だと表されています。

このように、起こる順番は①soの前→②soの後の文で、②soの後の文はまだ実現されていないことから、②soの後の文は①soの前の文の行為によってその後達成される目的であることが表されています。

ちなみに、なぜcan、may、willの3つが使われるのかというと、この3つの助動詞は実現される可能性が30~80%であり、必ずしも実現が保障されていない「目的」を表現するのにぴったりだからです。逆に、mustやshallはこのままいけば100%実現されることであり、わざわざ「目的」の動作として表すのには合っていません。

「①speak louder(行為)→②everyone can hear you(目的)」

⇒目的:「~のために…」

となります。

【参考】so that構文が「目的」以外に「結果」「程度」になる理由は↓

so that 構文が「目的」「程度」「結果」の意味になる理由 (接続詞②)

【参考】そもそも助動詞に動詞の原形が来る理由

助動詞の後ろに動詞の原形が来る理由 (助動詞①)

⇒次は現在完了。

現在完了① have+過去分詞が「完了」「経験」「継続」になる理由